玩物丧志,探析国学视角下的沉溺与警醒

在中国的传统文化中,"玩物丧志"这一成语,源于《论语·卫灵公》中孔子的一段经典教诲:“君子无所争,必也射乎!揖让而升,下而饮,其争也君子,胜诸?言乎射道矣,若不胜者,必为丧志。”这里的“玩物”并非单纯的消遣娱乐,而是指对无益甚至有害的事物过于沉溺,忽视了人生的正途和责任,孔子以此警示人们,要保持对知识、道德和事业的敬畏之心,不能因为追求短暂的感官享受而迷失自我。

"玩物丧志"的根源,其实是对事物价值判断的偏差,在国学中,"物"不仅仅是物质的,更是包括了各种生活方式、学术追求乃至个人修养,如果一个人沉溺于低俗的娱乐,如赌博、酗酒、沉迷游戏,或者过度追求物质享受,忽视了修身齐家治国平天下的大义,那么他就是在走向道德的边缘,丧失了人生的目标和方向。

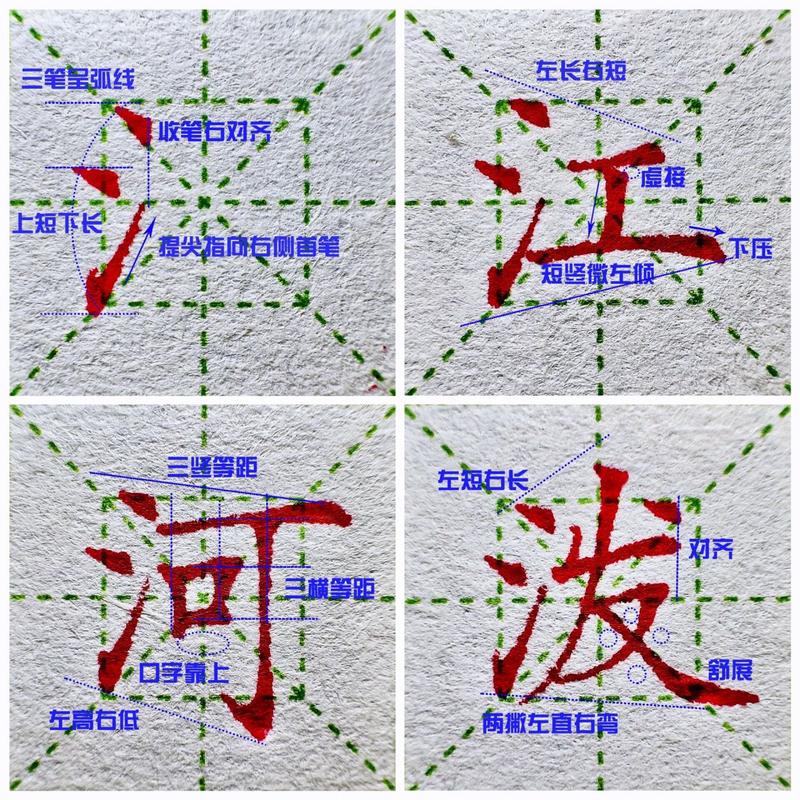

国学主张"知行合一",强调理论与实践的结合,对于"玩物丧志"的理解,更深层次在于个体应具备辨识能力,能分辨什么是真正的有价值之物,什么只是暂时的消遣,如古代文人墨客,他们以诗书为乐,以琴棋书画修身,虽看似"玩物",实则在提升自我、丰富精神世界,这样的"玩物"反而滋养了才情,成就了高尚品格。

在现代社会,"玩物丧志"的现象依然存在,科技发展带来的便利和诱惑,使许多人陷入虚拟世界的泥淖,忘记了生活的本质,国学的智慧提醒我们,无论时代如何变迁,人始终要有自省的能力,时刻保持对生活的热爱和对理想的追求,才能真正做到"志"存高远,不为物役。

"玩物丧志"并非全然贬义,它更多的是对个人品质、价值观的拷问,国学教育就是要引导人们树立正确的价值取向,明白何为"正道",如何在玩乐中不失本心,做到玩物而不丧志,这才是真正的人生修行。

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052