五月十二日,探秘中华古韵中的独特纪念日——以国学视角解析

在中国五千年的历史文化长河中,每个日子都承载着丰富的典故和深厚的文化内涵,五月十二日,看似平常,实则蕴含着独特的文化记忆,等待我们去挖掘和传承,我们就来深入探讨这个日期背后蕴含的国学意义。

五月,古人又称“维夏”,是农历二十四节气中的“小满”之后,象征着万物生长至鼎盛之期,古人以农为本,五月十二日正值稻谷逐渐饱满,寓意丰收在望,在某些地方,这个日子可能有祈福五谷丰登的传统活动,这与儒家的“仁政爱民”理念相契合,强调人与自然和谐共生。

十二在中国传统文化中,常常被赋予吉祥和完整的象征,古人认为,一年分为十二个月,十二个月代表了十二地支,每个地支对应五行之一,五行相生相克,循环不息,寓意着宇宙间的自然规律,五月十二日恰逢“午时”,属火,与五行中的“土”相克,这在一定程度上暗示了调和与平衡的重要性,这也是道家“阴阳五行”思想的体现。

历史上,五月十二日并没有特别固定的节日,如果我们要追溯历史,古代文人墨客常以“诗酒趁年华”来感慨时光荏苒,五月正是赏花、赋诗的好时节,在这样的背景下,五月十二日或许可以被赋予一种文人士大夫的情怀,提醒人们珍惜当下,不负韶华。

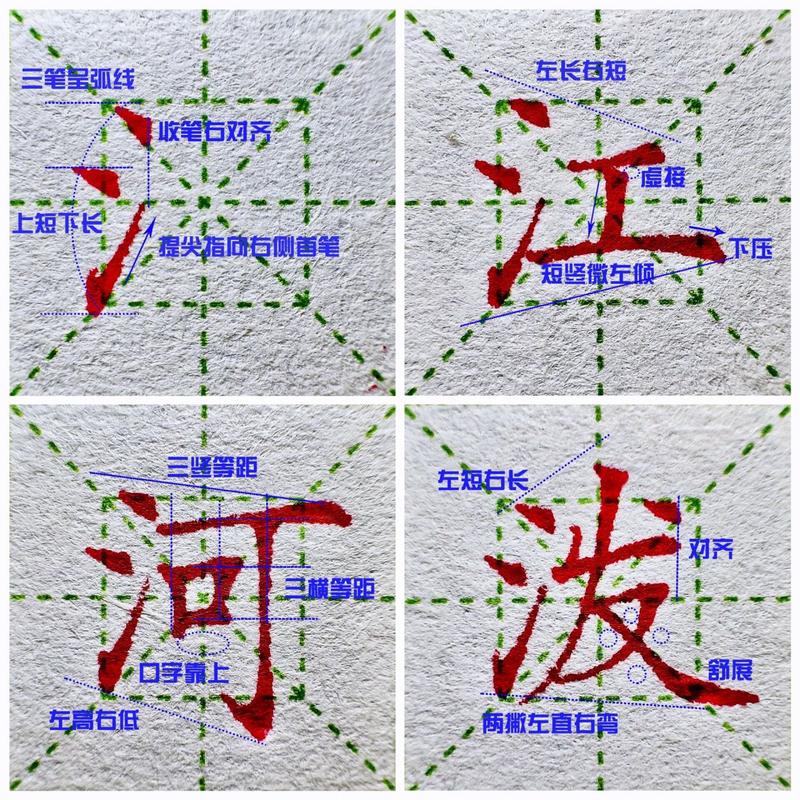

从现代的角度来看,五月十二日可以作为个人或组织进行国学教育和传承的契机,通过举办讲座、诗词诵读、书法展览等活动,引导大众了解并热爱国学,将传统智慧融入日常生活。

五月十二日这个日子虽然平凡,但其背后蕴含的国学元素却丰富多彩,无论是农业生产的祝福,还是对天地自然的敬畏,或是对时光流逝的深思,都值得我们去探寻和传承,让我们一起在五月十二日这一天,感受并弘扬中华优秀的传统文化。

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052